Resistencia y memoria: el hogar que atesora la lucha femenina en Barrancabermeja

OFP

Organización Femenina Popular

En la comuna 2 de Barrancabermeja, el aire lleva el aroma de la citronela y la resistencia. La Casa Museo de los Derechos Humanos de las Mujeres, levantada por la Organización Femenina Popular (OFP), es más que un museo: es un espacio vivo, donde cada sala narra una historia de lucha y esperanza.

Con las muñecas ungidas de aceite esencial de citronela – elaborado por mujeres de la organización en el Centro Bionatural La Comunera en Lebrija – se activan los sentidos, para que las historias, como señala Yolanda Becerra, fundadora y directora nacional de la OFP, “pasen por mente, cuerpo y corazón”.

El túnel del tiempo como raíz de la resistencia

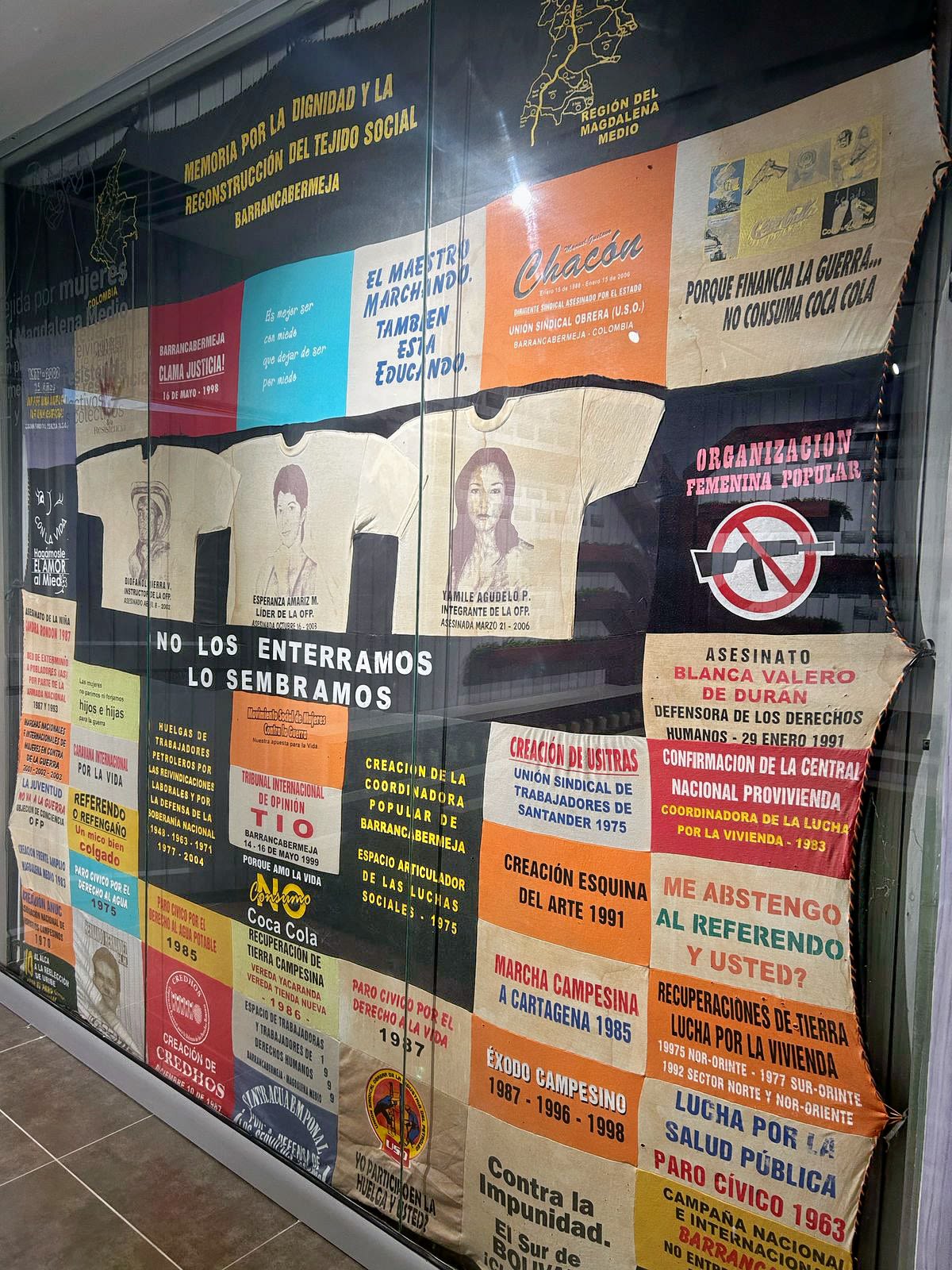

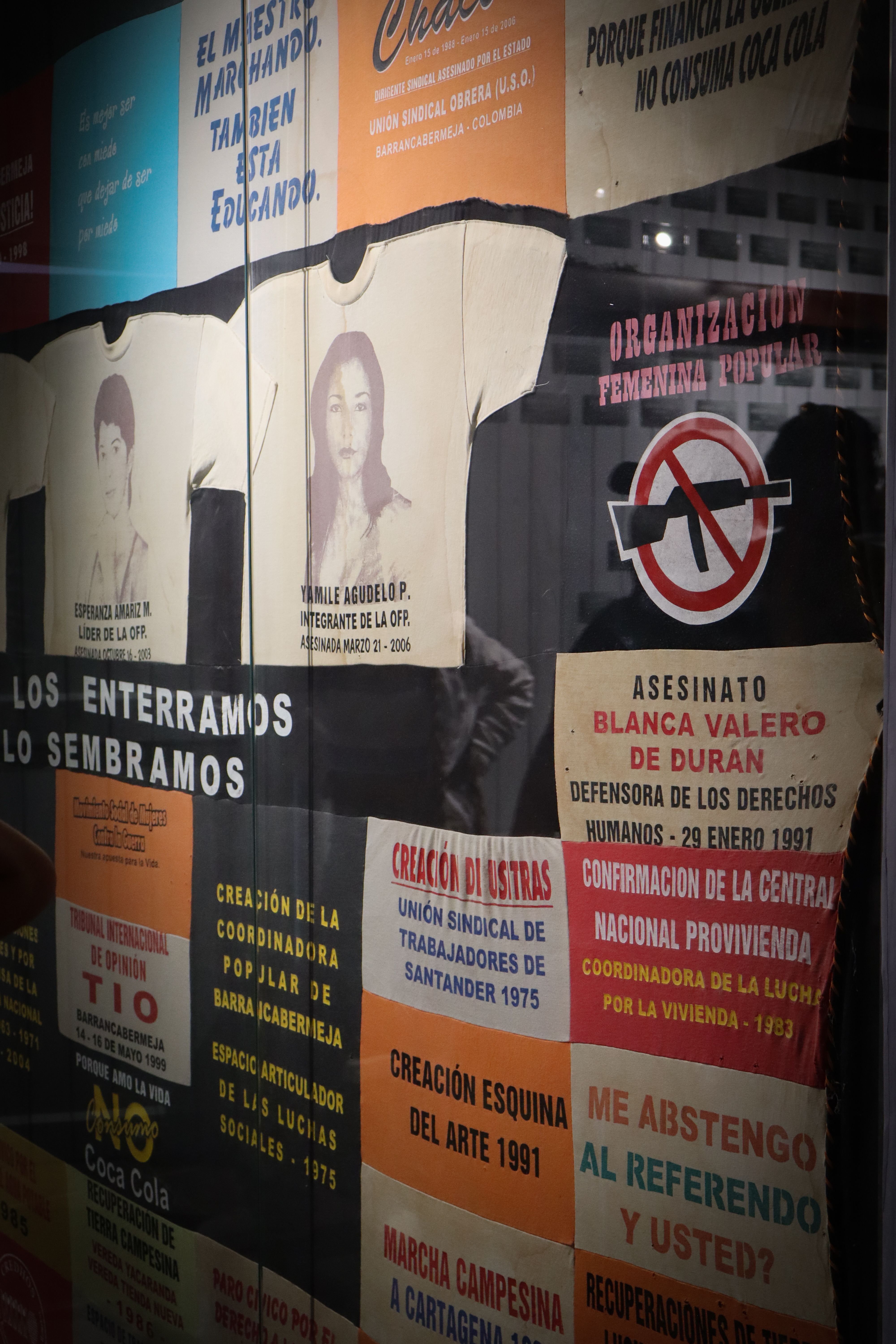

En la Casa Museo, con sus paredes impregnadas de memoria, la OFP respira la fuerza de 53 años de feminismo popular. Fundada bajo la teología de la liberación, la Organización Femenina Popular surgió como respuesta colectiva de mujeres frente a injusticias sociales que se presentaban en el Magdalena Medio, donde la violencia política, económica y armada azotaba la región.

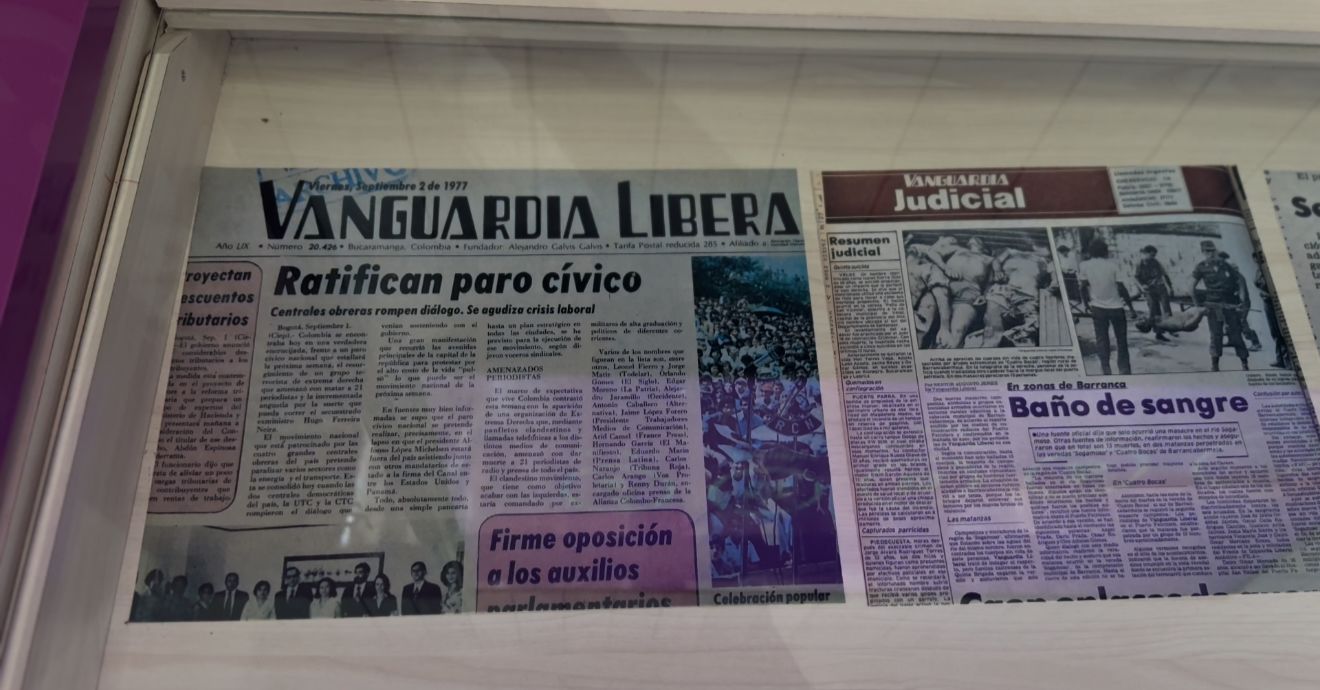

La primera sala, conocida como el “túnel del tiempo”, despliega la historia de Barrancabermeja: desde el primer pozo petrolero en 1918 hasta el Acuerdo de Paz del 2014. En el corazón de esta línea del tiempo, la OFP, consolidada en 1972, brilla como un símbolo de lucha en un territorio de supervivencia, resistencia y confrontación.

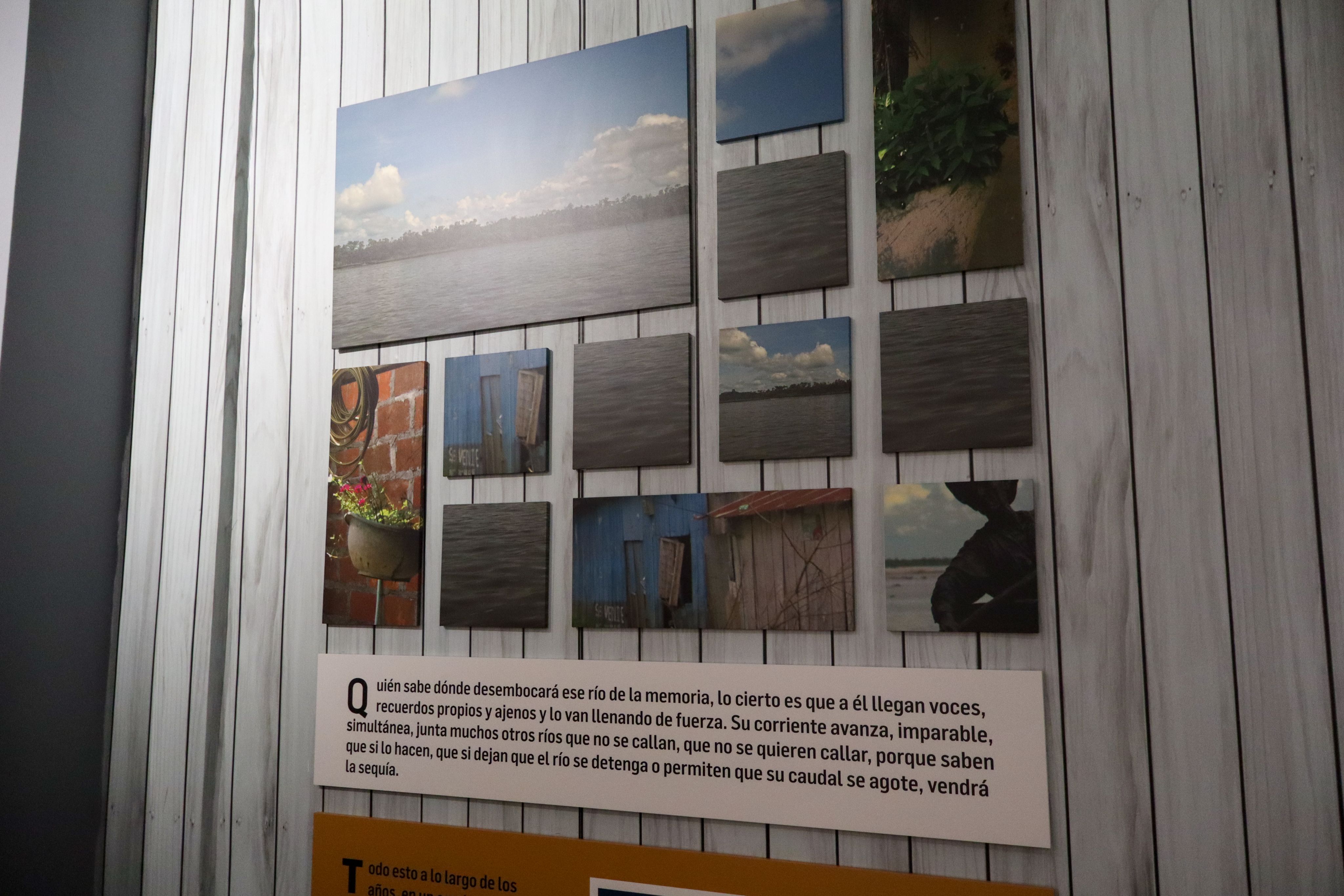

Memoria de un cementerio líquido

Antes de la siguiente sala, se atraviesa un pasillo que representa el puente sobre el río Magdalena. El río, reconocido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como víctima del conflicto armado y sujeto de derechos, ha sido testigo y escenario de la violencia del país. Su designación implica compromisos de protección, restauración y garantías de no repetición. A lo largo del pasillo se exhiben columnas con los nombres de líderes y lideresas que, durante años, acompañaron y algunos sacrificaron su vida por la causa de la Organización Femenina Popular.

Al final del puente se encuentra una sala, que aún está en desarrollo, pero que representa las historias de las mujeres que han sido refugiadas, exiliadas y migradas por defender sus derechos en el marco del conflicto.

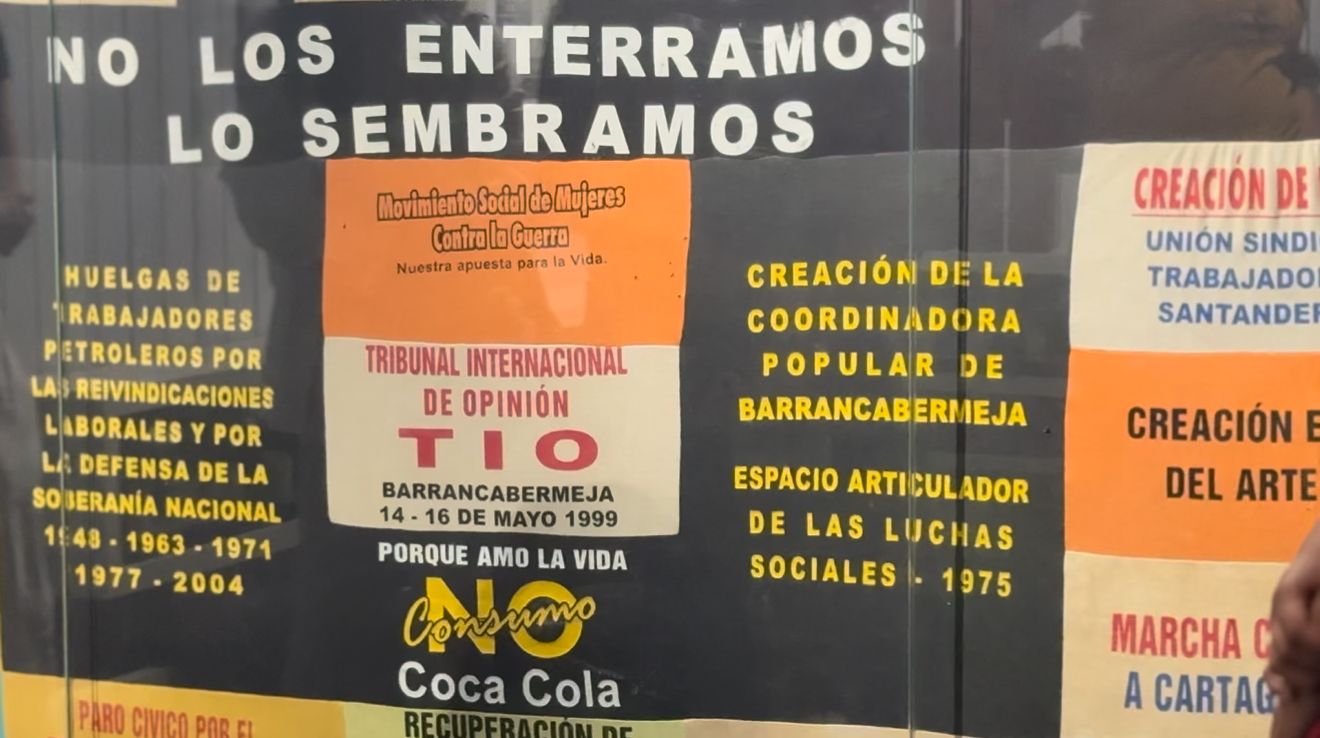

El Árbol de la Vida donde siembran la memoria

El Árbol de la vida impone silencio en una de las esquinas del museo. En sus ramas se encuentran los nombres de 100 mujeres asesinadas por el conflicto, detrás de cada nombre crece una planta cultivada por la organización. “No las enterramos, las sembramos”, declara Yolanda. Cada cierto tiempo, los nombres se rotan y más de 3 mil mujeres se han documentado en este espacio, donde la memoria se transforma en un compromiso vivo.

La casa de la fortaleza

El último espacio es la representación de una casa a escala que recrea el origen de la resistencia. Cada puerta y ventana revela un símbolo. Está la vieja máquina de coser, testigo de los primeros encuentros entre mujeres que, bajo la excusa de aprender costura, comenzaron a crear conciencia política. Le siguen la canasta vacía, símbolo del hambre; la bandera de la OFP, con sus colores de paz, pasión y esperanza; y la llave, que representa el derecho de las mujeres a decidir quién entra y sale de su cuerpo, hogar y territorio.

En otras puertas aparecen pitos, campanas, rocas y sogas, herramientas usadas para hacerse escuchar en las manifestaciones. También se encuentra “el indio”, una gran olla que servía tanto para protestar con ruido como para cocinar colectivamente en los comedores populares, en un contexto en donde las ollas no solo cocinaban alimentos; cocinaban resistencia. En la última puerta se presentan dos símbolos: la bandera de “No a la guerra”, que colgaban las mujeres frente a sus casas, y la bata negra, emblema de la oposición silenciosa cuando protestar era un riesgo de vida.

El parque donde se transforma la muerte en vida

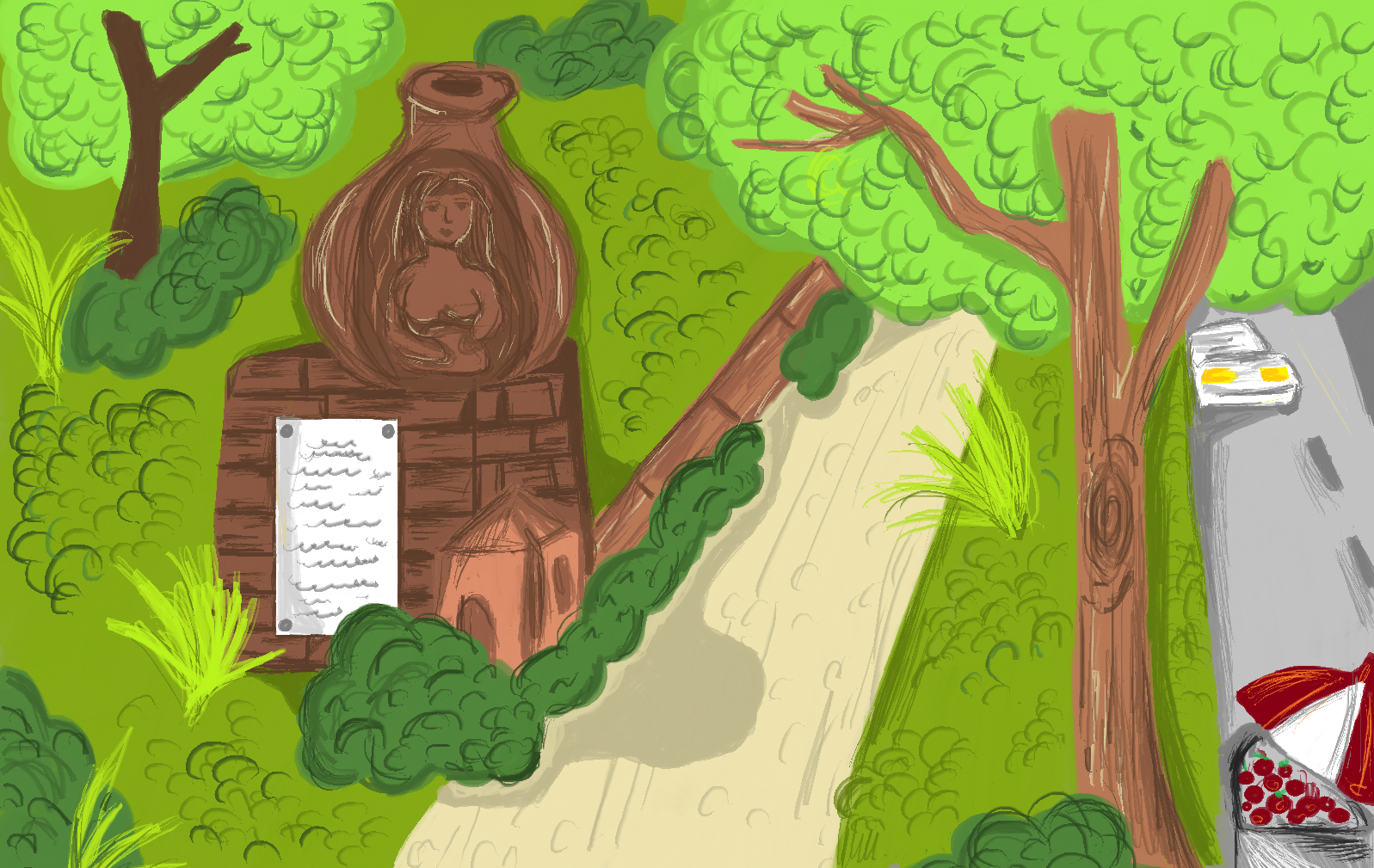

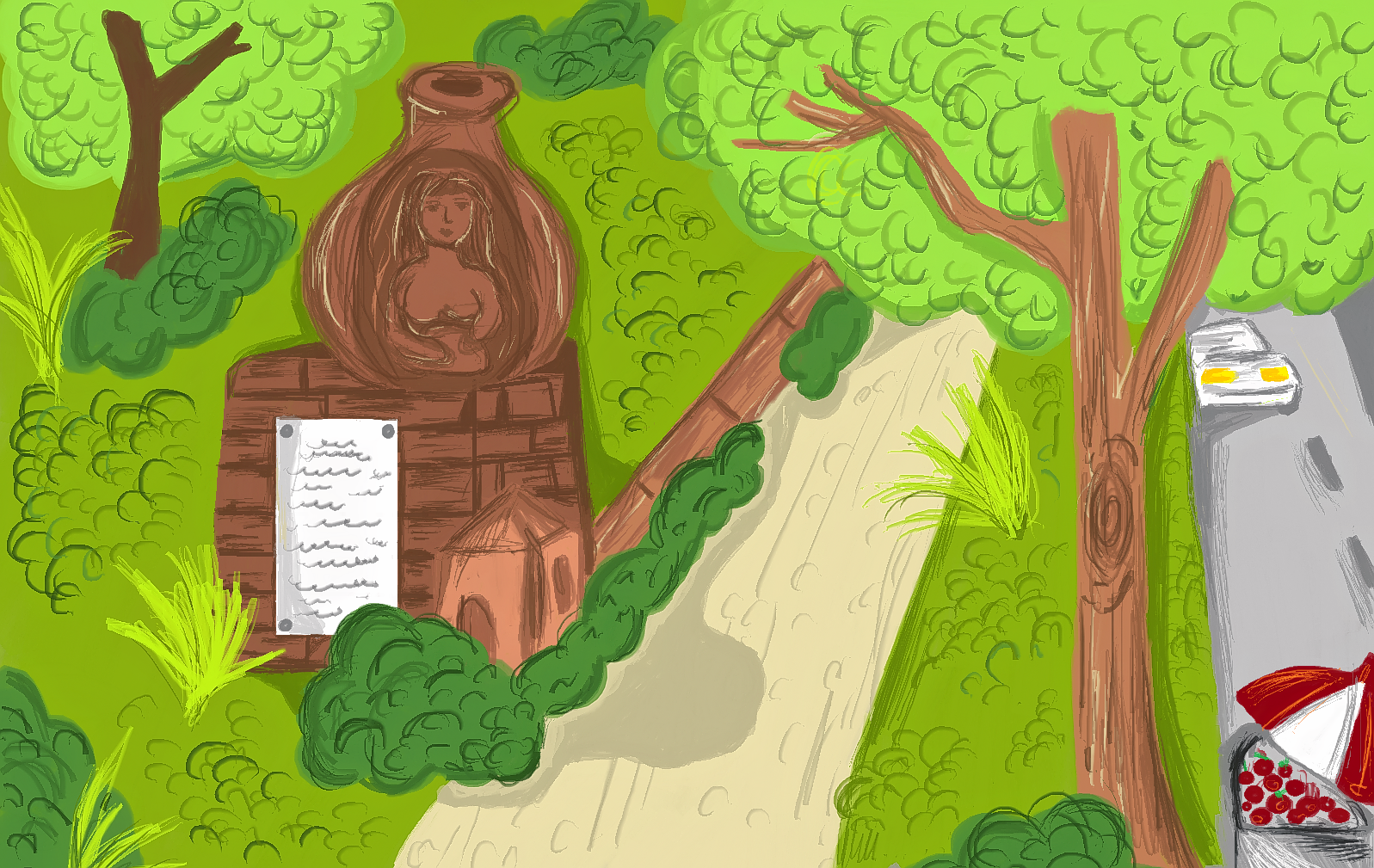

El recorrido deja atrás la casa para adentrarse en las calles, y como primer destino aparece el Parque de la Vida en la comuna 1, donde antes funcionaba el cementerio central de Barrancabermeja. Allí, el monumento de la mujer embarazada resignifica el pasado de muerte, transformándolo en un símbolo de vida y memoria.

Parque de la vida

En Barrancabermeja hay un lugar donde la memoria no se esconde: camina, respira y se pronuncia entre árboles, placas y esculturas. Ese lugar es el Parque de la Vida, antes era el Cementerio Central pero se convirtió en un espacio que ha transitado del silencio de la muerte al murmullo esperanzador de la resistencia.

Entre 1995 y el 2000, en medio del conflicto armado que golpeaba con fuerza a la ciudad, el cementerio recibió cuerpos sin nombres y procesiones sin consuelo. Las balas hablaban más fuerte que las palabras y los funerales se volvieron rutina. Este lugar, ahora parque, fue testigo de un tiempo oscuro en el que la violencia era cotidiana, pero también de una resistencia que se gestaba en voz baja, en las manos de mujeres que no se resignaron al olvido.

Con el paso de los años y el cambio en las dinámicas del conflicto, es espacio dejó de ser cementerio. Las autoridades, junto a comunidades organizadas, comenzaron a transformarlo. Así nació el Parque de la Vida, no solo como un espacio para el esparcimiento familiar, sino como un territorio simbólico donde la memoria y la dignidad florecen sobre los rastros del dolor.

Hoy caminar por sus senderos es también recorrer fragmentos de historia. Algunas esculturas, como la de La Mujer Embarazada hecha en múcura, evocan la vida que resiste, la esperanza que se niega a desaparecer. Otras, como el monumento de las Mujeres de Espiga y Flor, han sido removidas a la fuerza, silenciadas dos veces por manos que temen lo que recuerdan. Aunque se atribuyeron los hechos a la delincuencia común, la duda permanece: ¿quién le teme a la memoria?

Una placa, solitaria y firme, recuerda otra intervención simbólica. La directora de la Organización Femenina Popular (OFP), Yolanda Becerra Vega, lo relata: "El monumento frente a los caídos eran cruces, pero a los tres días lo arrancaron. Solo quedó la placa. A algunos les molestó el mensaje, porque era la OFP la que intentaba dignificar la vida en medio de la muerte".

Aquel mensaje incomodó a más de uno, pero fortaleció a muchas. Las mujeres de la OFP convirtieron este parque en un aula abierta, donde la memoria es herramienta pedagógica, y cada símbolo, un acto político. Frente al parque, las mujeres suelen repetir con claridad y convicción: que “las mujeres no parimos ni forjamos hijos para la guerra", que "el que olvida, pierde", y que "la memoria tiene que ser un espacio de pedagogía". Frases que no solo resisten al tiempo, sino que enseñan y que transforman el dolor en lección.

El Parque de la Vida es hoy un territorio resignificado. No es solo lugar de árboles y sombra, sino de lucha, de historia viva. Es, en esencia, un espejo del pasado que se niega a ser borrado, un terreno donde cada paso evoca un nombre, una causa, una promesa de no rendirse.

La Bata y el memorial

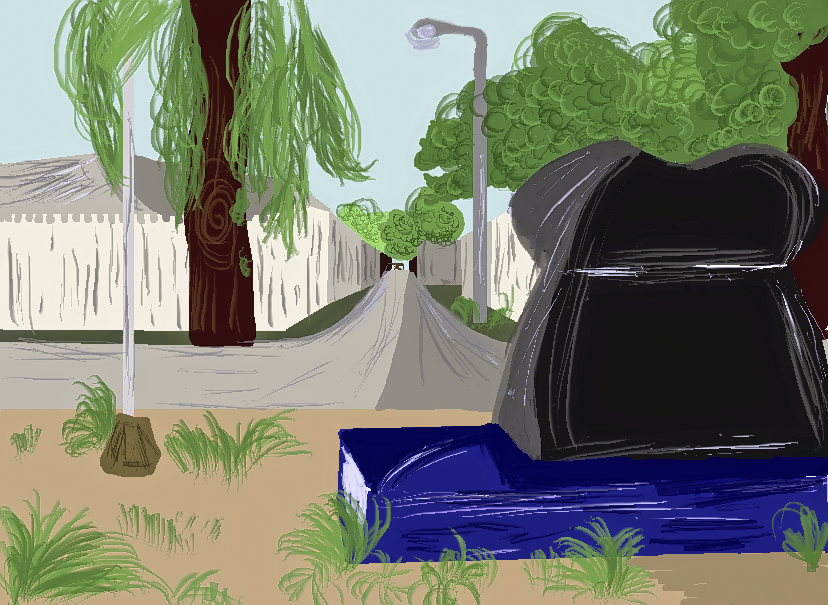

En contraste con la parada anterior, en la comuna 7, en el Parque de la muerte, que años atrás era centro de torturas, la OFP alzó el monumento de la bata negra, en homenaje a las mujeres que, sin decir una palabra, se plantaban en las calles en forma de protesta desafiando en silencio impuesto por el miedo.

En el mismo lugar se dispone un memorial de la masacre del 16 de mayo de 1998. A pocas calles se encuentra el lugar de los hechos, en donde siete personas fueron asesinadas y 25 desaparecidas por los paramilitares. La placa honra a los caídos, pero la falta de fotografías de algunos de ellos deja un vacío doloroso.

Bata Negra

Era 16 de mayo de 1998. En el parque del barrio El Campín, en la comuna siete, la brisa atenúa el calor de una Barrancabermeja que para la fecha está agrietada por el conflicto armado. Sin embargo, ese día, las risas y la música llenaban el ambiente, era el día del bazar comunitario.

Esa noche, las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del César (Ausac) irrumpieron violentamente en la cancha. Siete jóvenes asesinados y 25 desaparecidos. La celebración se convirtió en duelo. El suelo, que horas antes pisaban niños jugando, quedó cubierto de sangre.

La respuesta de las mujeres no tardó en llegar. "No parimos hijos para la guerra", gritaban. Alzaron sus voces con fuerza, transformando su dolor en resistencia. Así nació una de las formas de protesta en Colombia, la Organización Femenina Popular (OFP), con la firme decisión de que el duelo no podía ser sinónimo de olvido.

Fue entonces cuando se erigió el Parque de la Bata Negra, símbolo de resistencia, vida y lucha. Tras la masacre, la Coordinadora Popular de la OFP acordó montar ataúdes vacíos en la avenida del Ferrocarril, frente a la sede de la Unión Sindical Obrera (USO). Las mujeres de la organización vistieron sus batas negras y se ubicaron frente a cada uno, como un llamado a la unidad internacional por el respeto por la vida. Convirtiendo el dolor en memoria y la memoria en acción política.

Hoy, María Jacqueline Rojas Castañeda, con más de treinta años en la OFP, sostiene que la bata es mucho más que luto. "Representa el trascender de la muerte a la vida", asegura, acariciando la tela negra expuesta en la Casa del Museo de la Memoria como si tejiera recuerdos. En medio del conflicto, la prenda es el testimonio de que ellas siguen firmes y no piensan rendirse.

En este museo, al igual que en el Parque de la Bata Negra y otros espacios de memoria, las mujeres narran historias de quienes se negaron a ser silenciadas. Carlos Galván, coordinador de comunicaciones de la OFP, lo comenta, "la memoria debe ser contada por las víctimas, no por los victimarios".

Para los años 80 y 90 el reclutamiento forzado estaba en auge. Fue esa misma noche, en medio del caos de la masacre del bazar, cuando se llevaron a Alejandra María, una joven que no dudó en interponerse entre su hermano y la camioneta de los paramilitares.

—Si se lo llevan a él, entonces súbanme a la camioneta también a mí —dijo con firmeza.

—Claro, como quiera —respondió uno de los hombres encapuchados que señalaba a quienes los paramilitares debían llevarse.

Los mellizos Diego Fernando y Alejandra María Ochoa, fueron reclutados. Aún no se encuentran sus cuerpos.

Años después, durante la audiencia de la Ley de Justicia y Paz de 2005, alias ‘Picúa’ confesó haber participado en el asesinato de Alejandra que fue ordenado por el comandante de las Ausac, ‘Camilo Morantes’. Alejandra fue violada por diez hombres frente a su hermano, y él fue asesinado delante de ella.

Este no fue un caso aislado. En muchas regiones del país, las mujeres fueron utilizadas como un arma deliberada, una táctica de sometimiento, castigo y destrucción. "La violación no es un daño colateral, sino una estrategia de guerra. Los hombres conversan entre sí a través del cuerpo de las mujeres", indica Juliana Bueno Acuña, filósofa e investigadora de memoria y género.

Fue precisamente contra esa violencia sistemática que las mujeres de la OFP decidieron alzar la voz. Se vistieron con batas negras, tomaron el espacio público y convirtieron su rabia en palabra y su cuerpo en testimonio. El parque donde murieron decenas de personas, conocido como "Parque de los Muertos", comenzó a transformarse en un lugar para la vida, dignidad y memoria.

En palabras de Jacqueline Rojas: "Barrancabermeja tiene la característica histórica de unir a las diferentes organizaciones para exigir los derechos básicos, hasta el punto de resistir en el territorio". Es justamente esa resistencia la que ha dado forma a espacios como el Parque de la Bata Negra.

La escultura de la Bata Negra, no es solo una figura puesta allí, es un reclamo de justicia. Miladys Terraza, una de las mujeres que hizo parte de la OFP, lo confirma con palabras entrecortadas por el llanto: "este monumento tuvo un impacto. El ver todas las personas que fuimos capaces de ponerlo, sobre todo en esa comuna, fue demostrar que ese símbolo era el rechazo a la no violencia, el rechazo a la barbarie".

Desde 1999, cada 16 de mayo, en la comuna siete de Barrancabermeja las mujeres vestidas con sus batas negras regresan al parque. Las mismas que, hace dos décadas, se alzaron como símbolo en medio del terror. "Un día me tocó ponerme la bata negra y me sentía orgullosa de representar a las mujeres desprotegidas", recuerda Miladys con una sonrisa en su rostro. Donde antes hubo sangre, hoy está el monumento con los rostros de los siete asesinados y los 25 desaparecidos de aquella noche.

El coordinador de comunicaciones de la OFP enfatiza: "en el marco del conflicto, las mujeres son tomadas como botines de guerra, y persiste una compleja conflictividad al respecto, ya que continúan siendo víctimas". El Parque de la Bata Negra no solo lleva los nombres de personas asesinadas y desaparecidas; también conmemora a las mujeres de Barrancabermeja que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, parte de esos 17.421 casos registrados en Colombia por el Registro Único de Víctimas (Ruv).

El 16 de mayo de 2025 se cumplieron 27 años de la masacre y los recorridos por los espacios de memoria continúan dignificando la lucha de la mujer en Barrancabermeja.

La filósofa Acuña señala a las mujeres no solo como víctimas, también como líderes comunitarias, buscadoras de desaparecidos y defensoras de los derechos de sus comunidades. En el suroriente de Barrancabermeja, las mujeres desplazaron lo íntimo a lo público, tomaron el duelo y lo convirtieron en demanda colectiva. En el Parque de la Bata Negra, las mujeres no sólo recordarán a los muertos, reclaman su lugar en la historia.

El paseo que recuerda

En la comuna 5, el Paseo de la Memoria, frente al colegio Camilo Torres Restrepo, rinde homenaje a líderes como Esperanza Amaris, mártir de la OFP, quien fue asesinada en 2003 justo al frente del colegio cuando saltó de un carro en movimiento para no ser desaparecida. Las placas del paseo nombran figuras como Camilo Torres o el padre Eduardo Díaz que, a pesar de haber fallecido, tienen historias de lucha por la vida y la dignidad que aún caminan por esa calle.

Paseo de la Memoria

El 16 de octubre de 2003 el calor de 38 grados azotaba las calles desiertas de Barrancabermeja, pese a ser una noche de luna llena. Esperanza Amaris Miranda era arrastrada por grupos armados directo a una ejecución segura, de la que sabía hace tiempo. Esa noche, en un arranque de valentía, o tal vez desesperación, saltó del vehículo en movimiento. Sin embargo, terminó acribillada frente al Colegio Camilo Torres con los gritos de su pequeña hija resonando en la calle.

Hoy, 25 de abril de 2025, la temperatura sigue siendo elevada y ahora los gritos son de los niños que corren contentos porque la jornada escolar acabó. El colegio, quizás un poco más envejecido, permanece todavía frente al lugar donde Esperanza murió. Así como ella. Solo que ahora es únicamente su nombre el que está grabado en una placa metálica en el suelo que todos pisan al pasar.

Cualquiera que se instale en la acera de enfrente para apreciar el panorama notará que la vista es común. Dos bancas de concreto gris, rayadas y descuidadas, ligeramente separadas al borde del andén. El desgaste del tiempo es evidente: grafitis borrosos, manchas oscuras en la superficie y grietas mínimas que recorren sus extremos. Alrededor, un conjunto de placas similares a la de Esperanza se incrustan en el piso sin mayor protagonismo. Cualquiera que intente describir esta escena, notará que resulta más común de lo que aparenta. Un paisaje sombrío, absolutamente desprendido de cualquier dimensión extraordinaria que uno podría asociar a un monumento en conmemoración de mártires del conflicto.

¿Pero qué significan estas bancas, en comparación con cualquier otra? Para los niños que habitan todos los días cerca de allí, son apenas parte del paisaje: nombres grabados en el suelo que no despiertan preguntas, rastros que no inquietan. Personas que ya murieron, historias de un pasado que no conecta con su presente. Simplemente recuerdos de un conflicto que les han mencionado muy vagamente en una clase de Sociales que seguramente ya olvidaron.

"Nosotros somos hijos del conflicto", dice la abogada Aura Burbano, explicando cómo el conflicto sigue presente en la vida de todos, aunque no sea evidente. La indiferencia de los niños no siempre es insensibilidad. A veces es resultado de crecer en medio de espacios donde la violencia se camufla en lo cotidiano. Allí donde el silencio se volvió costumbre, lo que no se nombra termina por desdibujarse.

La que guía el recorrido es Jaqueline Rojas, hace parte de la Organización Femenina Popular (OFP). Camina sin prisa, con una familiaridad que deja ver que ha estado aquí muchas veces. Dice los nombres que hay en las placas con cuidado, como si al nombrarlos los sostuviera un poco más en el tiempo. Habla del Paseo de la Memoria como lo que es: una lucha contra el olvido. Explica que este lugar no nació de un mandato oficial, sino del empeño de las mujeres que, como ella, se negaron a dejar que sus muertos fueran borrados. "La muerte la trascendemos para que escenarios como este no se repitan", dice mientras señala la placa de Esperanza. Sus palabras no buscan conmover, pero lo hacen.

Cosiendo en reuniones colectivas, las mujeres de Barrancabermeja comenzaron un ejercicio de memoria que se resistía al olvido como forma de violencia sistemática hace 43 años. "Sin memoria no hay como llegar a la verdad ni a la justicia", afirma la periodista Ivonne Rodríguez, especialista en temas de justicia transicional, conflicto armado y territorio. Según el Informe Final para el Esclarecimiento de la Verdad de 2022 de la Comisión de la Verdad, más de 11 mil 800 mujeres aportaron testimonios en procesos de justicia transicional.

Jaqueline cambia su expresión cuando menciona que desde la Comuna 5, el lugar de esta visita, la OFP comienza a incidir en el territorio y resalta que el Paseo es la resignificación de un barrio marcado por la muerte. Es en las casas de las mujeres barramejas donde se sienten seguras como para que el movimiento comience a tomar fuerza. Cuando oficialmente se funda la Organización Femenina Popular en 1972 en conjunto con la iglesia católica, tiene el propósito de organizar a las mujeres para enfrentar problemáticas como la violencia intrafamiliar, la injusticia social y el sometimiento. En una región marcada por las luchas sindicales logra independizarse de la iglesia en 1988, consolidándose como una organización autónoma que lucha por los derechos humanos de las mujeres.

No solo son las calles frente al Camilo Torres las que han visto perecer a mártires como el transeúnte Eduardo Regias o compañeras de lucha como Esperanza. Según el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad entre 1958 y 2012, el conflicto armado dejó aproximadamente 220 mil muertos, de los cuales 177 mil 307 eran civiles. Hasta la fecha, no es posible definir cuántos de estos cuerpos fueron arrojados y desaparecidos en el río Magdalena que baña el Oriente Medio de Colombia.

Desde el 9 de mayo de 2025, el río Magdalena es catalogado como sujeto especial de derecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque fue reconocido su uso sistemático como fosa común durante décadas de conflicto. "El río también es una víctima dentro del conflicto", destaca Ivonne Rodríguez, reconociendo como la entidad que el Magdalena ha sido un testigo silente de la guerra que carga con la memoria de miles de desaparecidos.

"El conflicto es una cuestión de todos, no es una cuestión aislada", asegura Aura Burbano. Recuerda que la violencia no fue —ni es— un fenómeno lejano o exclusivo de unos pocos: es una herida colectiva, que solo se sana cuando todos asumen la responsabilidad de no olvidar.

La filósofa Dennis Jaimes afirma que cuando a las víctimas se les quita la posibilidad de contar su historia, entonces paulatinamente dejará de sentirse como propia. En Barrancabermeja rememorar no es una acción simbólica, es una forma de resistencia. Con el Paseo de la Memoria, la historia se escribe en el pavimento para que cualquiera se tropiece con ella en una ciudad en la que todavía asesinan líderes sociales y el miedo persiste. Por eso la OFP no olvida. Por eso caminan, cosen, nombran, resisten. Porque saben que el olvido también mata. Y mientras el sol golpea las aceras donde Esperanza fue asesinada, sus compañeras siguen marchando, con los versos del himno que han hecho suyo:

"Necesitamos por eso estar unidas, la dura lucha con fuerza emprender ya. Marchemos juntas, seguras decididas que nuestro pueblo reclama libertad"

Parque de la Luz

10:15 a.m. El calor de Barrancabermeja no da tregua. Jacqueline camina con paso firme, repasando el camino que lleva haciendo por años. Da la introducción a la Casa de la Memoria y los Derechos de las Mujeres; un lugar que fortalece el tejido social, conserva la memoria histórica y comparte el esfuerzo que por más de cuatro décadas ha hecho un grupo de mujeres con la creación de la Organización Femenina Popular (OFP) y como dignificación de sus vidas y las de sus familias. Cuando termina de mostrar el lugar, enseña el recorrido a seguir para observar los diferentes monumentos que hay a lo largo de la ciudad en memoria de las personas que fueron asesinadas por la violencia.

Diofanol Sierra Vargas fue asesinado en el año 2002 por paramilitares en la ciudad de Barrancabermeja, Colombia. Lo capturaron en su casa, ubicada en la comuna cinco y que limita con la comuna tres de la ciudad. Era artista, su convicción era fuerte, luchó en contra de la guerra como instructor de danzas de la OFP. Su compromiso inquebrantable con la comunidad de Barranca llamó la atención de los actores armados. Les incomodaba que alzara la voz por los derechos de las personas, que utilizara el arte como defensa. Por esto pensaban que era un guerrillero y él sabía que por esa razón lo iban a matar. El día que fue capturado suplicó que lo mataran en ese mismo lugar.

Lo sacaron de su casa atado, caminó junto a los criminales una cuadra en diagonal a la puerta, pasaron por el parque del barrio y en la esquina le dispararon a quemarropa. Quienes lo conocieron dicen que era una persona valiente; sin importar las consecuencias, hizo parte de una organización que le permitía exigir sus derechos a su estilo: hablando en una cabina de radio, cantando o siendo instructor de danzas, enseñando que había una alternativa a todo ese temor y odio de la violencia.

En un parque del barrio Nueva Esperanza, en la comuna cinco que limita con la comuna tres de la ciudad, rodeado por las casas que se remodelaron gracias a un proyecto de incidencia hecho por la organización femenina para mejorar las viviendas del barrio de personas que fueron desplazadas —entre esas la de Diofanol— se levanta el Monumento a la Luz. Lo componen tres piezas: la más alta de color blanco, la del medio de color gris y la más pequeña de color morado; todas con una punta amarilla que representa la luz y la fuerza.

La columna blanca se alza como un faro de esperanza, simbolizando la pureza de las causas justas y la luz que guía en tiempos oscuros. La gris representa la memoria y el duelo colectivo, recordando las pérdidas sufridas por la comunidad. La morada, más pequeña pero igualmente significativa, encarna la dignidad de las luchas silenciosas y la resistencia persistente. Desde la OFP dicen que el Monumento a la Luz se erige como un recordatorio constante de la lucha por la vida y la dignidad en medio de la adversidad. Es un testimonio del poder de la comunidad para resistir y transformar su realidad, manteniendo viva la memoria de aquellos que, como Diofanol, ofrecieron su vida por un futuro mejor.

A su alrededor la vida sigue. Una moto pasa, rugiendo contra el pavimento caliente, mientras suena un vallenato viejo desde un parlante. Todo parece avanzar sin detenerse, como si el pasado se hubiera vuelto invisible para quienes lo habitan. Pero ahí está, firme, ese conjunto de columnas silenciosas que, aunque ignoradas por muchos, siguen hablando para quien se detiene a escuchar. Hablan con el lenguaje de los ausentes, con la firmeza de quienes no regresaron, pero dejaron una huella más profunda que el olvido. En cada línea recta del monumento se esconde una historia truncada, una resistencia transformada en forma y color.

El 7 de diciembre de 2001 el instructor de danzas y toda la comunidad del barrio se reunieron en el parque, crearon velas hechas con materiales reciclables, les prendieron fuego y proclamaron el logro de vivir mejor en medio de la violencia. Las casas aún sin terminar, el asfalto rajado y los postes oxidados desaparecieron por unas horas bajo la cálida llama de las velas. No era solo una celebración: era un acto político, una declaración de vida. Esa noche no hubo gritos ni disparos ni sombras. Solo comunidad, solo luz.

Cuatro meses después, el 8 de abril de 2002, Diofanol fue sacado de su casa atado de manos, esperando su muerte. El monumento, ubicado en el centro del parque, conmemora la luz que representaba Diofanol y el día en que prendió una vela en forma de agradecimiento, porque su lucha para que todos vivieran mejor la estaba ganando.

Hoy, más de dos décadas después, su nombre no ha sido borrado por el miedo ni por el paso del tiempo. Diofanol vive en cada ensayo de danza de las nuevas generaciones en los salones de la OFP, en cada palabra que resuena desde la radio comunitaria, en cada vela que se enciende cada diciembre como un acto de memoria. La ciudad ha cambiado, pero el dolor no ha sido en vano. Barrancabermeja aprendió que recordar es también resistir, y que cada paso firme de mujeres como Jacqueline, cada monumento que se levanta y cada historia que se cuenta, son las formas en que la esperanza se niega a morir. Porque mientras exista memoria, existirá también la luz.

Un legado que camina

De regreso en la casa, con el aroma a citronela aún impregnado, el recorrido culmina con un ritual. Palabras como “solidaridad”, “resistencia” y “esperanza” se escriben en tarjetas, como reflejos del recorrido. Junto a ellas la bata negra y la vela son colocados como emblemas de lucha y luz. El himno de la OPF resuena con fuerza mientras las voces se funden como pacto colectivo de memoria y compromiso.

El recorrido por Barrancabermeja es un acto de memoria viva. La Casa Museo y los monumentos alrededor de la ciudad son testigos de una lucha que está lejos de terminar. En cada parada, la OFP demuestra que la memoria va más allá de los archivos; es una ruta que transforma y que sigue caminando.