Emberá-Dóbida

Salud, territorio y resistencia en el corazón del Chocó

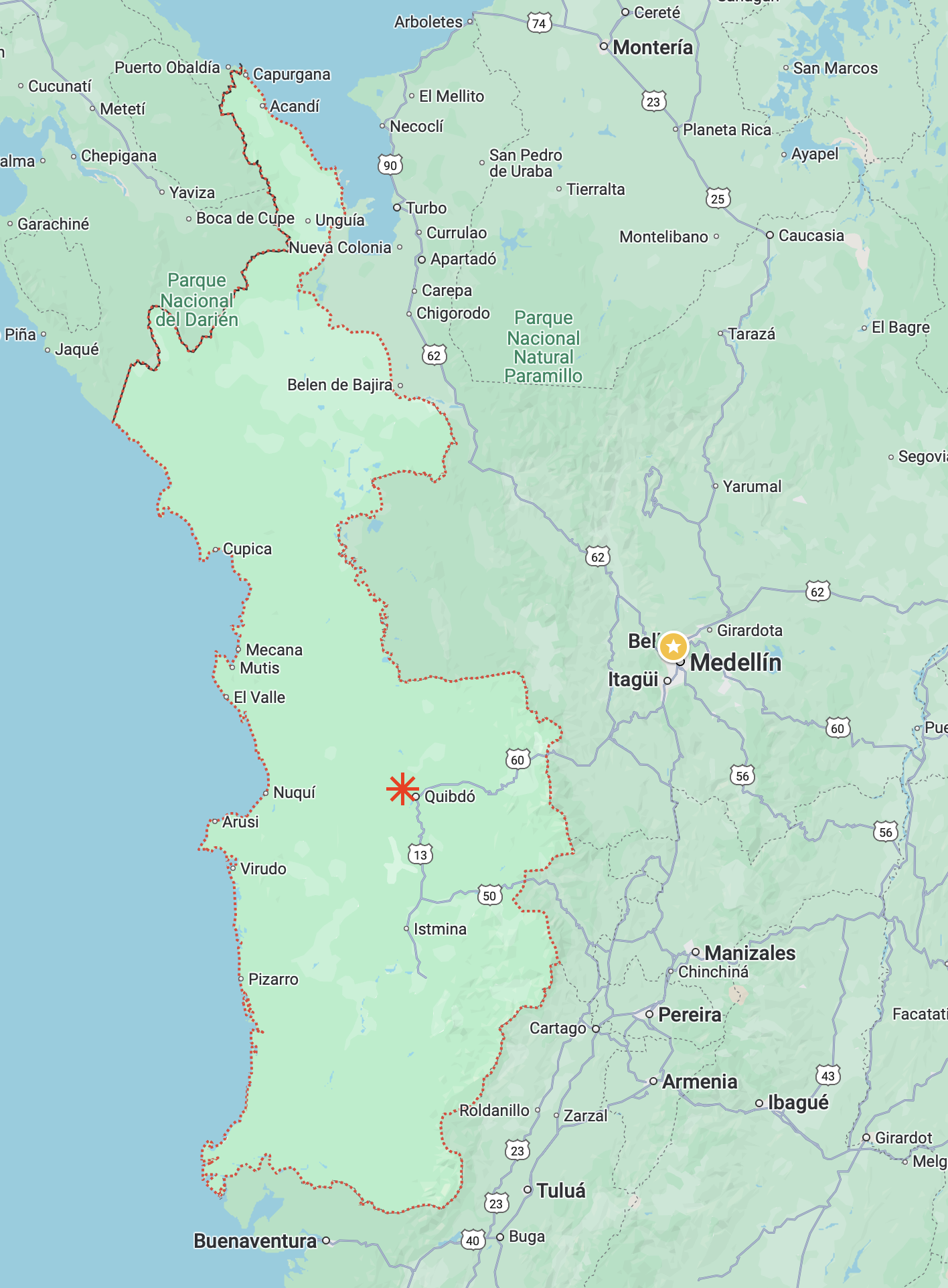

En las selvas húmedas del Chocó, (Pacífico colombiano) donde los ríos son arterias de vida y cultura, habita la comunidad Emberá-Dobidá, uno de los pueblos indígenas más resilientes de Colombia. Con una población de más de 182.000 personas según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2018), los Emberá han sido históricamente excluidos de los sistemas de salud convencionales. Su cosmovisión, profundamente ligada a la naturaleza, la espiritualidad y la comunidad, ha sido ignorada por un modelo de salud que no reconoce su diversidad cultural.

Los Emberá se extiende por los departamentos de Chocó, Risaralda, Antioquia, Valle del Cauca y hasta Panamá y Ecuador, esta comunidad ha resistido siglos de colonización, violencia y despojo, manteniendo viva una cosmovisión que entrelaza lo humano con lo espiritual y lo natural.

El departamento del Chocó, es una zona selvática húmeda. Su capital es Quibdó.

El departamento del Chocó, es una zona selvática húmeda. Su capital es Quibdó.

La situación de salud en estas comunidades es crítica. El departamento del Chocó tiene el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país, y el acceso a servicios médicos es limitado por la geografía, el conflicto armado y la falta de infraestructura. Un estudio realizado entre 2022 y 2023 por la IPS-I Erchichi Jai reveló que el 84.6% de las 1881 consultas fueron por enfermedades, siendo las infecciones respiratorias, la fiebre y la diarrea las más comunes, especialmente en niños menores de cinco años.

En comunidades Emberá, el acceso a salud es limitado. Un estudio reveló que el 84,6 % de las consultas fueron por enfermedades comunes como fiebre, diarrea e infecciones respiratorias, especialmente en niños menores de cinco años.

En comunidades Emberá, el acceso a salud es limitado. Un estudio reveló que el 84,6 % de las consultas fueron por enfermedades comunes como fiebre, diarrea e infecciones respiratorias, especialmente en niños menores de cinco años.

Frente a esta realidad, surge el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) como una propuesta transformadora. Este sistema busca armonizar la medicina ancestral con la medicina occidental, reconociendo a los jaibanás, parteras, tongueros y otros sabedores como actores legítimos en el cuidado de la salud. El SISPI no es solo un modelo técnico, sino un acto de justicia histórica que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a definir su propio bienestar.

El SISPI se fundamenta en principios como la accesibilidad, la complementariedad terapéutica, la reciprocidad y la interculturalidad, tal como lo establece el Decreto 1953 de 2014. Su implementación representa un cambio estructural en la forma de entender la salud en Colombia, donde la diversidad cultural se convierte en el eje de un sistema más equitativo e integral.

El río Ichó, como muchos otros en el departamento del Chocó, es más que un recurso natural: es la principal vía de comunicación y transporte para las comunidades que habitan esta región selvática y de difícil acceso.

El río Ichó, como muchos otros en el departamento del Chocó, es más que un recurso natural: es la principal vía de comunicación y transporte para las comunidades que habitan esta región selvática y de difícil acceso.

Territorio y conflicto, una historia de despojo.

Desde la década de 1930, la minería transnacional de oro y platino ha dejado una huella profunda en los territorios Emberá. Las reservas indígenas de Arquía, Cutí y Tanela fueron creadas para proteger sus tierras, pero la falta de respeto a estos límites ha generado tensiones y despojo, según el informe Colombia Adentro. Capítulo Pacífico de la Comisión de la Verdad.

En algunos ríos de la región del Chocó, las minas artesanales son parte también del paisaje.

En algunos ríos de la región del Chocó, las minas artesanales son parte también del paisaje.

La llegada de grupos armados ilegales intensificaron el conflicto. Bajo el pretexto de defender el territorio, estos actores reclutaron jóvenes indígenas, provocando desplazamientos y fracturas internas. El Registro Único de Víctimas (RUV) reporta que, hasta 2024, el Chocó registra más de 1.171.000 víctimas, muchas de ellas indígenas.

A pesar del Acuerdo de Paz de 2016, los desafíos persisten. La militarización, la minería ilegal y la expansión agroindustrial siguen amenazando la pervivencia cultural y territorial de los Emberá.

La seguridad alimentaria es uno de los principales riesgos que enfrentan las comunidades Emberá. Resguardo Indígena de Ichó, ubicado a más de una hora río arriba por el río que lleva su mismo nombre

La seguridad alimentaria es uno de los principales riesgos que enfrentan las comunidades Emberá. Resguardo Indígena de Ichó, ubicado a más de una hora río arriba por el río que lleva su mismo nombre

La violencia no solo fue física. La estigmatización y el silenciamiento de los saberes ancestrales también afectaron profundamente a las comunidades. Organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) jugaron un papel clave en la denuncia de estos hechos y en la defensa de los derechos colectivos.

Cosmovisión y espiritualidad, el legado del Jaibaná.

La espiritualidad Emberá está profundamente ligada a la naturaleza. Su universo se divide en tres niveles: el mundo de Caragabi, el mundo humano y el mundo de Trutruica. Solo los jaibaná, considerados “los verdaderos hombres” según Luis Vasco (1985), pueden acceder al nivel esencial, donde dialogan con los /jai/, seres espirituales que habitan en otra realidad.

El jaibaná no solo es un curandero, sino también un líder espiritual y protector del territorio. Su conocimiento se transmite oralmente y se aprende desde la adolescencia. Esta figura es clave para entender la salud, la enfermedad y la conexión entre el cuerpo y el alma.

Los mitos, como el del árbol de Jenené, enseñan sobre la creación del mundo y la relación entre los seres humanos y los elementos naturales. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, son pilares de la identidad Emberá.

La pérdida de territorio y la imposición de modelos occidentales han debilitado esta cosmovisión. Sin embargo, prácticas como la pintura corporal, la cestería y el idioma Emberá siguen siendo formas de resistencia cultural.

La elaboración de artesanías son parte de su cadena de ingresos.

La elaboración de artesanías son parte de su cadena de ingresos.

Los Emberá, conocidos como “gente del río”, habitan un ecosistema selvático que se extiende desde el Darién hasta el río San Juan. Su cosmovisión, transmitida oralmente, se basa en la conexión espiritual con la naturaleza y en figuras míticas como Caragabí y Ankore.

La selva no es solo su hogar, es su identidad. Sin embargo, la colonización, la minería y el conflicto armado han fragmentado este vínculo sagrado.

Salud y determinantes étnicos, entre el abandono y la autonomía.

La salud para los Emberá no puede entenderse sin considerar su territorio, cultura y espiritualidad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2025), los determinantes étnicos en salud deben abordarse desde principios como la libre determinación, la autonomía territorial y el pluralismo cultural.

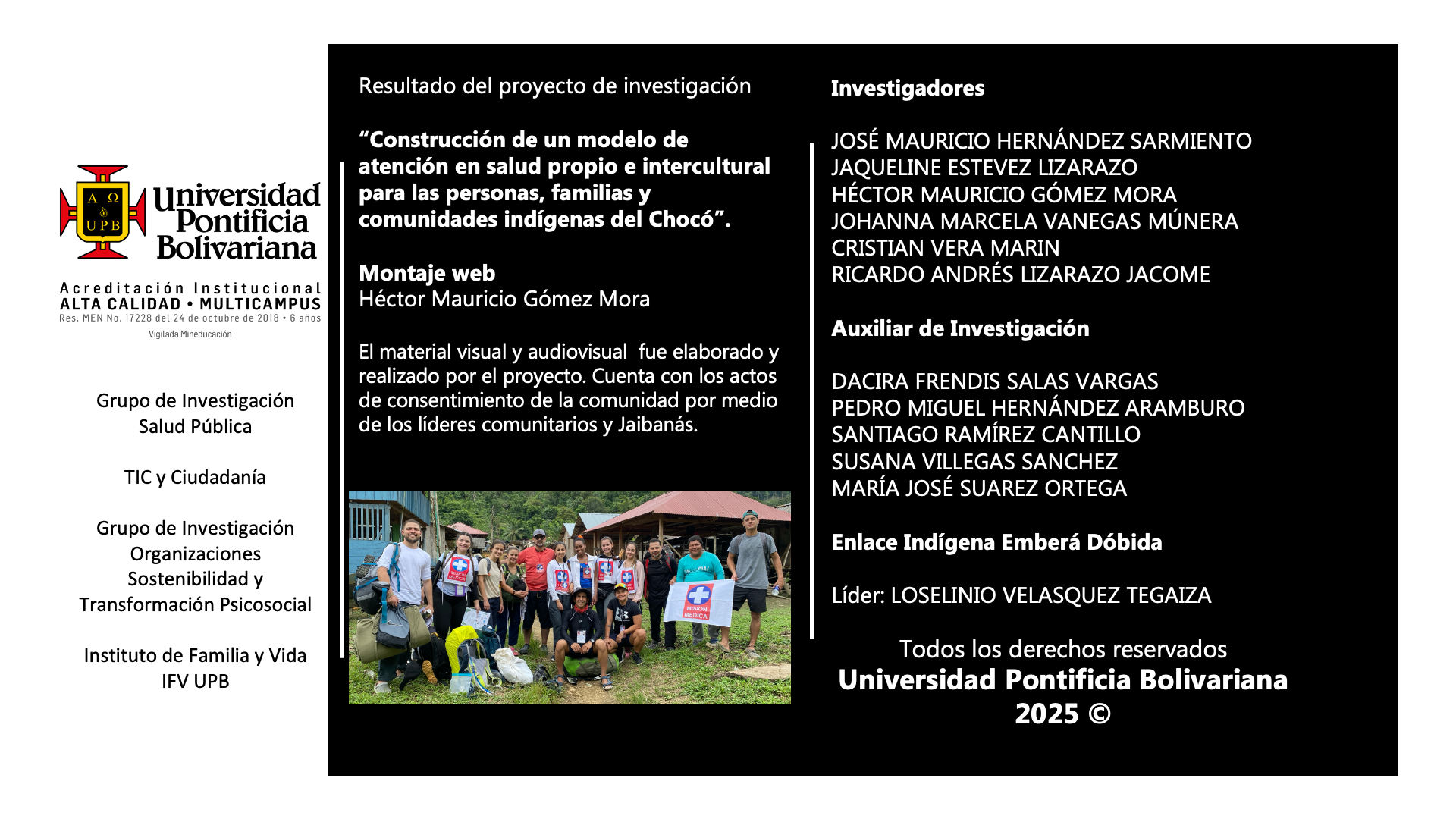

La misión médica de la UPB solo puede ingresar a las comunidades Emberá tras obtener el consentimiento de los jaibaná —autoridades espirituales— y de los líderes comunitarios, en un acto de respeto por sus tradiciones y autonomía.

La misión médica de la UPB solo puede ingresar a las comunidades Emberá tras obtener el consentimiento de los jaibaná —autoridades espirituales— y de los líderes comunitarios, en un acto de respeto por sus tradiciones y autonomía.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-882 de 2011, reconoció el derecho de los pueblos indígenas a definir sus prioridades de desarrollo, incluyendo sus sistemas de salud. Sin embargo, la realidad muestra una brecha profunda entre el marco legal y la implementación.

Durante la pandemia de COVID-19, solo el 41% de los hogares indígenas tenía acceso a acueducto, y apenas el 6% contaba con internet (DANE, 2018). La falta de infraestructura básica y el desconocimiento de los sistemas médicos tradicionales agravaron la crisis sanitaria.

El informe de la ONIC (2020) denunció la exclusión de las comunidades indígenas en la toma de decisiones durante la emergencia. La imposición de consultas virtuales sin conectividad adecuada fue considerada una violación de derechos fundamentales.

Entre marzo y octubre de 2022, se realizaron 1881 consultas en la IPS-I Erchichi Jai, de las cuales el 84.6% fueron por enfermedad. Las infecciones respiratorias, fiebre, diarrea y dermatitis fueron los diagnósticos más frecuentes. En niños menores de cinco años, estas enfermedades representaron más del 60% de las consultas.

Las brigadas de salud realizadas por la Universidad Pontificia Bolivariana en comunidades como Nuquí, Lloró, El Yucal, Playa Bonita e Ichó entre octubre de 2022 y febrero de 2023 confirmaron estos hallazgos. La parasitosis fue el diagnóstico más común, con prevalencias de hasta el 59.6%. En Lloró, el 49% de los casos correspondieron a infecciones respiratorias.

El estudio también reveló diferencias por edad y género. En adultos jóvenes, predominó la fiebre y la cefalea; en mayores de 50 años, las enfermedades osteomusculares e hipertensión. Las mujeres fueron quienes más consultaron, lo que evidencia su rol central en el cuidado de la salud familiar.

La Brigada de Salud de la UPB brinda atención primaria en comunidades de difícil acceso, permitiendo detectar y tratar enfermedades comunes. Los casos de mayor gravedad son remitidos a centros médicos, que en algunos casos pueden estar a varios días de distancia debido a las condiciones geográficas

La Brigada de Salud de la UPB brinda atención primaria en comunidades de difícil acceso, permitiendo detectar y tratar enfermedades comunes. Los casos de mayor gravedad son remitidos a centros médicos, que en algunos casos pueden estar a varios días de distancia debido a las condiciones geográficas

Estos datos no solo sustentan la necesidad del SISPI, sino que orientan sus prioridades: fortalecer la atención primaria, articular la medicina tradicional con la occidental, y diseñar estrategias de prevención que respeten la cosmovisión indígena. La salud, en este contexto, no puede ser entendida sin el territorio, la cultura y la historia de exclusión que ha vivido este pueblo.

Estudiante de medicina de la UPB realizando prueba de malaria en la Comunidad Indígena El Yucal ( Ubicado a 12 km de la desembocadura del Río Pangui)

Estudiante de medicina de la UPB realizando prueba de malaria en la Comunidad Indígena El Yucal ( Ubicado a 12 km de la desembocadura del Río Pangui)

Para el proyecto de investigación “Construcción de un modelo de atención en salud propio e intercultural para las personas, familias y comunidades indígenas del Chocó” la comunidad indígena del departamento, como la de otras regiones del país, libran una silenciosa batalla por la salud. En este territorio de diversidad étnica y riqueza cultural, los pueblos indígenas enfrentan una carga de enfermedad que revela tanto las heridas del abandono estatal como la fuerza de sus saberes ancestrales.

Un perfil epidemiológico entre la fiebre y la exclusión

Entre marzo y octubre de 2022, la IPS-I Erchichi Jai atendió 1881 consultas en sus sedes de Quibdó, Lloró y Bojayá. El 84.6% de estas fueron por enfermedad (n=1592), y el 15.4% (n=289) por actividades de promoción y prevención. Los datos revelan un panorama preocupante: infecciones respiratorias, fiebre, diarrea, dermatitis y parasitosis intestinal son las principales causas de consulta, especialmente en niños menores de cinco años.

- En Lloró, las infecciones respiratorias representaron el 25.2% de las consultas (n=184).

- En Quibdó, la fiebre fue el principal motivo (19.6%; n=116).

- En Bojayá, también predominó la fiebre (18.8%; n=52).

Los niños entre 1 y 4 años fueron el grupo más afectado (38.6%; n=615), y las mujeres representaron el 56.5% de los pacientes atendidos. En menores de un año, las infecciones respiratorias superiores fueron el diagnóstico más frecuente (32% en hombres y 25.4% en mujeres), seguidas por diarrea e infecciones cutáneas.

En el grupo de 6 a 19 años, la parasitosis intestinal alcanzó el 18.3% en hombres y el 10.7% en mujeres. En adultos mayores de 50 años, las enfermedades osteomusculares fueron las más comunes (17.0% en hombres y 17.5% en mujeres), seguidas por hipertensión arterial y fiebre.

Misiones de salud: la selva como consultorio

Las Misiones Médicas de la UPB integrada por estudiantes de medicina y profesores-investigadores de diferentes programas académicos de la universidad; Medicina, Comunicación Social-Periodismo y Psicología realizaron durante dos años visitas en comunidades como El 90, Playa Bonita, Nuquí y Lloró; atendieron a más de 500 personas.

En Playa Bonita, el 59.6% de los diagnósticos fueron parasitosis; en El 90, el 48%; y en Nuquí, el 38.8%. En Yoró, el 49% de los casos correspondieron a infecciones respiratorias superiores.

En estos encuentros de la UPB con la comunidad, los niños entre 6 y 19 años fueron el grupo más atendido, y las mujeres representaron la mayoría de los pacientes, replicando la tendencia observada en las sedes de la IPS.

Más allá de los síntomas: territorio, cultura y resistencia

El 96% del territorio chocoano está conformado por tierras colectivas de comunidades afrocolombianas e indígenas. Sin embargo, la geografía agreste, la pobreza estructural y el conflicto armado han dificultado el acceso a servicios de salud. A esto se suman las barreras culturales: el sistema de salud oficial ha ignorado durante décadas los saberes tradicionales, generando desconfianza y baja adherencia a los tratamientos.

En la cosmovisión Emberá, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis no son solo afecciones físicas, sino manifestaciones espirituales como el “Osso Jai”. Esta visión choca con el enfoque occidental, dificultando estrategias preventivas y tratamientos efectivos.

Hacia un modelo de atención intercultural

Frente a este panorama, el documento “Modelo de Atención Intercultural con Enfoque Territorial y Comunitario” propone una transformación profunda del sistema de salud en el Chocó. Inspirado en el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI), el modelo reconoce la medicina tradicional como un sistema completo de conocimiento, no como un complemento folclórico.

El modelo se estructura en cuatro niveles:

- Macro-determinantes territoriales y culturales: protección del territorio, seguridad alimentaria y preservación de saberes ancestrales.

- Sistema comunitario de cuidado: fortalecimiento de agentes tradicionales como jaibanás, parteras y sobanderos.

- Articulación institucional intercultural: creación de centros de salud interculturales y protocolos de atención conjunta.

- Gobernanza y financiamiento: consejos mixtos, monitoreo participativo y sostenibilidad financiera.

El proyecto de investigación de la UPB proponen componentes operativos como formación intercultural, investigación colaborativa, participación comunitaria, infraestructura adaptada y sistemas de información propios.

Una oportunidad para sanar desde el territorio

La implementación de este modelo no es solo una estrategia sanitaria, sino un acto de justicia histórica. Como señala el documento, “la salud debe ser entendida como un proceso integral de equilibrio y bienestar, donde el cuerpo, el territorio y el espíritu se encuentren en armonía”.

En el Chocó, donde la selva habla y la medicina se canta, la salud no puede seguir siendo un privilegio. Debe ser un derecho tejido desde el territorio, con las voces, los saberes y los sueños de quienes han cuidado la vida desde siempre.

Durante los encuentros de la Misión Médica UPB, los niños entre 6 y 19 años fueron el grupo más atendido.

Durante los encuentros de la Misión Médica UPB, los niños entre 6 y 19 años fueron el grupo más atendido.

Educación, cultura y pervivencia; el idioma como resistencia

La educación es otro frente de lucha para los Emberá. La ausencia de un enfoque bilingüe y culturalmente pertinente ha limitado el acceso a una formación que respete su identidad. La comunidad exige una educación que incluya el idioma Emberá, los saberes ancestrales y la historia propia.

Instalaciones del Centro Educativo Indígena Thearate de El Yucal, Chocó.

Instalaciones del Centro Educativo Indígena Thearate de El Yucal, Chocó.

La transmisión oral del conocimiento es fundamental. El idioma Emberá no solo comunica, sino que preserva la memoria colectiva y la cosmovisión. La pérdida del idioma implicaría una pérdida profunda de identidad.

Espiritualidad, Cosmovisión y Lengua Materna son algunas de las asignaturas del Centro Educativo Indígena Thearate de El Yucal, Chocó.

Espiritualidad, Cosmovisión y Lengua Materna son algunas de las asignaturas del Centro Educativo Indígena Thearate de El Yucal, Chocó.

La cultura Emberá se expresa también en su organización social. Los clanes familiares, el liderazgo del cacique y el rol del jaibaná son estructuras que garantizan la cohesión comunitaria.

Un grupo importante en el sistema de salud indígena Emberá, son las Parteras; mujeres que logran afianzar el lazo con el territorio.

Un grupo importante en el sistema de salud indígena Emberá, son las Parteras; mujeres que logran afianzar el lazo con el territorio.

La antropóloga Elsa Astrid Ulloa, en sus estudios para el Banco de la República (1991), destacó la persistencia de estas manifestaciones culturales a pesar de la colonización. La pintura corporal, el vestuario y la organización social siguen siendo símbolos de resistencia.

La pintura corporal de los Emberá se elabora con kipará (jagua), fruto del árbol Genipa, considerado sagrado. Tiene uso estético, medicinales, festivos y rituales.

La pintura corporal de los Emberá se elabora con kipará (jagua), fruto del árbol Genipa, considerado sagrado. Tiene uso estético, medicinales, festivos y rituales.

Comunidad Indígena de El Yucal ubicado en la orilla del Río Pangui, a 12 km de la desembocadura en el Pacífio

Comunidad Indígena de El Yucal ubicado en la orilla del Río Pangui, a 12 km de la desembocadura en el Pacífio

Políticas públicas y derechos, entre la norma y la realidad

La Constitución de 1991 y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la implementación de políticas públicas con enfoque diferencial sigue siendo limitada.

El principio de progresividad, según la Sentencia C-077 de 2017, obliga al Estado a ampliar el goce efectivo de los derechos. Pero en la práctica, se han registrado retrocesos: reducción de recursos, eliminación de programas interculturales y modelos homogéneos que ignoran la diversidad étnica.

Comunidad de Ichó reunida para organizar la atención de la brigada de salud de la UPB.

Comunidad de Ichó reunida para organizar la atención de la brigada de salud de la UPB.

La autonomía territorial, la soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente son condiciones esenciales para la salud y la pervivencia cultural. La imposición de modelos urbanos y extractivos vulnera estos derechos.

La Misión de Descentralización (2025) propone un diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas para garantizar una gobernanza territorial basada en sus propias autoridades y formas de organización. Sin este diálogo, la exclusión persistirá.

Rio Pangui puerta de entrada a las Comunidades Indígenas del Resguardo de El Yucal. Chocó

Rio Pangui puerta de entrada a las Comunidades Indígenas del Resguardo de El Yucal. Chocó

La historia de los Emberá en el Chocó es una historia de resistencia, pero también de deuda histórica. A pesar de los marcos normativos y los discursos de inclusión, la realidad muestra comunidades desplazadas, territorios contaminados y saberes ignorados.

Reconocer a los Emberá como sujetos colectivos de derecho implica más que garantizar servicios. Significa respetar su cosmovisión, fortalecer su autonomía y construir políticas públicas desde el diálogo intercultural.

Investigadores de la UPB participan en un encuentro de intercambio de saberes con la comunidad Emberá, como parte de un proyecto que recorrió el departamento del Chocó durante 2022 y 2023 para conocer su territorio y fortalecer el diálogo intercultural.

Investigadores de la UPB participan en un encuentro de intercambio de saberes con la comunidad Emberá, como parte de un proyecto que recorrió el departamento del Chocó durante 2022 y 2023 para conocer su territorio y fortalecer el diálogo intercultural.

La pandemia de COVID-19 fue un espejo que reflejó las desigualdades estructurales. Pero también fue una oportunidad para repensar el sistema de salud, la educación y la relación del Estado con los pueblos indígenas.

Hoy, más que nunca, es urgente escuchar la voz de los jaibaná, de las mujeres Emberá, de los líderes comunitarios. Porque en sus relatos, en sus mitos y en su lucha cotidiana, está la clave para construir un país más justo, plural y en paz.

Indígena Emberá de la comunidad de Ichó en preparación del desayuno. Posiblemente la única comida del día.

Indígena Emberá de la comunidad de Ichó en preparación del desayuno. Posiblemente la única comida del día.

Río Ichó, Chocó – 18 de septiembre de 2023.

Las salidas del proyecto de investigación al Chocó combinan cielo, tierra y río. Cada misión humanitario de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) exige una logística milimétrica.

Lo que comienza como una jornada tranquila para llevar víveres y medicamentos a los resguardos indígenas desde Medellín, puede transformarse en una operación crítica para salvar vidas.

La jornada inició en las primeras horas del día con un vuelo hacia Quibdó. Desde allí, el equipo se desplazó por tierra hasta el municipio de Tutunendo, donde abordaron una canoa que los condujo por el río Ichó hasta su destino final: una comunidad indígena de difícil acceso, con un único punto de energía eléctrica alimentado por paneles solares. Pasadas las cuatro de la tarde, tras horas de viaje y coordinación, finalmente llegaron.

Luego de preparar el almuerzo en un fogón de leña tradicional y disfrutar de un refrescante baño en el río, la misión médica entró en acción.

Una familia indígena se acercó con urgencia: su bebé, de apenas un mes de nacido, presentaba fiebre, tos y dificultad respiratoria desde hacía una semana. La situación era crítica.

El pequeño, en regulares condiciones generales, mostraba signos evidentes de dificultad respiratoria: aleteo nasal, retracción torácica, fiebre al tacto y deshidratación moderada. El equipo médico descartó el uso de betametasona —una decisión clave— y optó por un tratamiento más adecuado: hidratación oral, administración de amoxicilina y acetaminofén, y fomento de la lactancia materna.

En las primeras 24 horas, el bebé mostró una leve mejoría. Al segundo día, los signos de dificultad respiratoria habían desaparecido casi por completo. Más activo y alimentado exclusivamente con leche materna, el niño había superado la crisis.

Este episodio no solo evidenció la importancia de la presencia médica en territorios remotos, sino también la profunda brecha en el acceso a servicios de salud que enfrentan las comunidades indígenas. “Sacar a un niño de esta zona requiere mucho más que voluntad: implica superar barreras lingüísticas, logísticas y económicas”, reflexionó uno de los miembros del equipo.

La misión médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, llegó en el momento justo. Gracias a ello, hoy un niño indígena Emberá tiene la oportunidad de seguir creciendo.

“Sacar a un niño de esta zona requiere mucho más que voluntad: implica superar barreras lingüísticas, logísticas y económicas”